第10回 DUMB TYPE

原 摩利彦 (Marihiko Hara) 氏

高谷 史郎 (Shiro Takatani) 氏

今回は日本を代表する現代アートの先駆者でもあるダムタイプの作品「Playback」が展示された東京現代美術館にて取材を行ってきました。

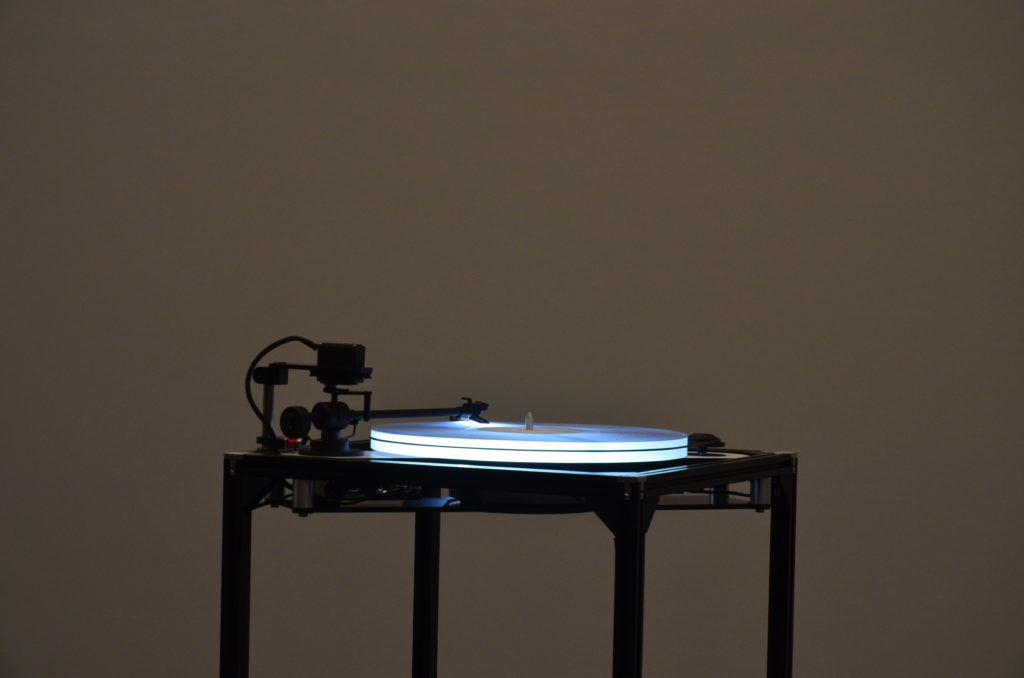

アナログレコードに刻まれたメッセージをKS Digital C5-Referenceを使って発信する。

独自の世界観から奏でる光と音は完璧にコンピュータ制御され、緻密にアッセンブリされた16機のセットはフロアーに騒然と並ぶ。音だけでなく視覚的にも「何か」を訪れた人々に訴えているようだった。

「Playback」はどのようにして生まれたか。そして何を伝えようとしているのか。

この作品の魅力と生み出した人物像に接してみました。

―この度はレビューに参加していただきありがとうございます。

私自身、世界を舞台に活躍されるDUMB TYPEの作品を見るのは今回が初めてでした。

すごく感銘を受ける部分もあり、考えさせられる作品に出会った気がします。

スピーカー自体が作品に含まれた作品というのは、この「PLAY BACK」1作品だけになるんですか?

高谷氏) はい、超指向性スピーカーを使って、自律的に回転する、音の壁のようなものが移動して行くような作品を作ったことがあります。

2010年にYCAM(山口情報芸術センター)で、中谷芙二子さん(70年大阪万博ペプシ館で霧の彫刻作品を発表した)と僕がコラボレーションをする機会があり、霧の中で音の壁が移動して行くようなイメージで作品が作れないだろうかというのが始まりでした。

超指向性スピーカーなので再生できる帯域が限られているんですが、まるで耳元で囁いているように聞こえる感覚が面白いなと思いました。2014年には、原くんたちと、新しいダムタイプの作品として「Trace/React」を東京都現代美術館で発表しました。パフォーマーの動きから出る音や環境音をミックスし、回転する超指向性スピーカーを使って空間の中をまるで人が歩いているかのような、環境音が通り過ぎて行くとかそういう空間を音だけで作成しました。

― その作品はいくつのスピーカーを使用したのですか?

原 摩利彦氏)5つだったと思います。

円筒形になっていて、回転します。

―直線的なものですか?

高谷氏)音が壁に当たったら反射するので、どこから音が来るかわからない。それを色々計算して、プログラムと音の素材との関係性で空間を作っているような作品でした。

だから展示室には何もないんですよ。黒い棒が立ってくるくる回っているだけで、作品の中に入ると、音が聞こえるというものでした。

―こんなにたくさんのスピーカーを使うのは、この作品(Playback)だけ?

高谷氏)はい、そうですね。

今回のように普通にスピーカーをスピーカーとして購入して、作品の中に組み込むのは今回が初めてですね。

―スピーカーの選択についてお伺いします。

最初は自作のものを考えてらっしゃったと思いますが購入に至った経緯を教えてください。

原氏)全て自作だと、箱とかデザインとか形になるまでがあまりに大変だと思いました。

箱なしでユニットだけでという話もあったのですが、本当のクオリティと箱で鳴るところをどこまで追求できるかというところもありました。

そこに時間を費やすことはスピーカー自体の製造になるので、我々はそこ以外に力を入れた方がいいのではないかという判断になりました。

―その時にKS Digitalに出会ったのですね。

高谷氏)はい、多くのメーカーを見ているなかで、我々の望む四角いシンプルなデザインの黒のスピーカーがないかなと探していたときに、KS DigitalのC5-Refrenceに出会いました。

原氏)僕もネットとかの記事を読んでいたので、音がすごくいいと聞いていたので、自然とKS Digitalで大丈夫じゃないかという方向になって、決まっていきました。

高谷氏)最初は小さな16チャンネルの音の場所がどういう風に構成できるのかを考え、簡易のスピーカーを16個用意してパソコンにつないで、16箇所が個別で鳴るシミュレーターを作りました。

ノイズを混ぜたり、プチプチとレコード針の音を鳴らしながら、これでいけると確信した次に再生装置としてのスピーカーを探し始めました。

最初はこだわりもなく簡単に考え過ぎていて、そんなにスピーカーにこだわらなくても、作品としては単に音が出ていればいいんじゃないかと思っていたのですが、いざ始めてみたら想像している再生音と全然違って「いやいやこれはもう大変だ。」と。焦りましたね。

高価な機材が使われるのにはそれだけの理由があることがわかって、急遽考え方を切り替えて予算内で使えるであろう機材を探し始めて、それで最終的にC5に落ち着きましたね。

―他のメーカーのものを実際使ったり、試したりはしましたか?

高谷氏)それはしていません。

最初の段階で自分でスピーカーをデザインして作ろうと思っていた時は、色々なメーカーのユニットを買ってきて、それに色々な板をつけたりとか、ボックスにしたりしてトライしてみたんですけど、「あ、だめだ!これは沼にはまっている!」と思いました。

きっとそんなに簡単に良いスピーカーなんて作れないんだとわかったんです。当たり前のことですよね(笑)

―音源はどんなものですか。

原氏)元のパフォーマンスの時に使われていた音、フィールドレコーディング、

それに加えて、ゴールデンレコード(1977年に打ち上げられたボイジャー探査機に搭載された)を素材として使いました。

高谷氏)そのレコードには地球上の環境音や音楽が収録されていて、その中に、世界中の言葉で「こんにちは」とか「ごきげんいかがですか」のような声が入っているパートがあるんですが、この作品自身が、「コミュニケーション」や「出会い」の関係性がどのように作られていくか表している作品なので、そういう意味合いのあるサンプル音源を使っています。

―なるほど。奥深い。

―シンプルにKS Digital C5-Refrenceの良さはなんでしょうか。

原氏)スピーカーとして針がレコードに触れたとき、離れるときのノイズもある程度力強さもないといけなくて。C5の音像はわりとガッツがあるから、そのバランスはいいなとは思いました。

出音があんまり繊細すぎてブチッと終わるとそれでは印象的に薄くて訴えるものがないし。

かといってあまりファット過ぎても内容に合わないので、繊細で美しい所とサウンドのバランス感が魅力的でいいなと思いましたね。

高谷氏)エンクロージャーの形状も気に入りました。実際、正方形のスピーカーを探していたので。

C5-Refrenceは、一番無駄のないサイズでしたし、ユニットの同軸構造であったり、ユニットの形状自体もすごく美しいなと思いました。

原氏)ある意味、形から入ったというか。

ドイツ製スピーカーでスタジオモニターとしても実績があって、コントローラーで音量調整が可能な機能性、音的にも満足していますし、このサイズで、出音もよくて、調節も効くし、満足度は高いです。

―こういうアート作品にも使い勝手はいいかもしれませんね。

本来モニタースピーカーとしてテーブルに置いても付属のスタンドで角度を付けられるので便利という声もあります。

高谷氏)実際作品の展示に使うまで、事務所でモニターとして使いましたが、こんな近距離でも同軸という事もあって、小さな音でもちゃんと作業としても使えるので、いいなと思いましたね。

原氏)同軸って面白いですよね。

初めて聞いたときヘッドホンで聞いてるみたいでした。

それが気持ちいいですね。

―同軸にこだわっていたわけでは無いのですか?

高谷氏)フルレンジのスピーカーで探してました。普通の2WAYだと音も分離しちゃうので、同軸はすごくピッタリだなと思いました。

―この作品を作るにあたって苦労したこととかはありますか。

高谷氏)全ては縦型のラックにターンテーブル、スピーカー、コントロール部で構成されて、一見すごくシンプルなんですが問題はケーブルのワイヤリングでした。

実は結構な数のケーブルが上から下へ、下から上へと配線されています。電源も、コントローラーケーブルも行き来し、それらが出来るだけ気にならないようにアッセンブルするのに苦労しました。

あえて「ありもの」を使っているという作品なので、ケーブルが溢れ出ているように見えるのは、一瞬それはそれで面白いと思ったんですが、結果的にはそういう風にはしたくなくなりました。

イメージとしては、セットがゴミ箱に捨てられていて。それが何十年も何百年もたった後に、廃墟の中でゴミのような機材たちが自分たちの音を出せるようになって、、。

という例えばそういうようなディストピア的な世界があって、それでも何かコミュニケーションを取り合おうとするみたいなイメージも少しありました。

なので見た目がごちゃごちゃとしたのもいいのかなと思ったりもしましたが、それはそれでデザインとして見せ方が重要になってしまいます。そのゴチャゴチャがどういう意味を持つのかというのをお客さんの悩みとして持ち帰ってもらうのは違うなと考え直し、やはりフォルムはシンプルにしようと決めました。C5-Referenceはデザイン的にはピッタリでした。

実際、自分たちがデザインしてもこのようなものが作りたいと思っていました。

最近はなかなか四角いデザインが少ないですね。車とかもそうですが。有機的な形の面白さとかももちろん追及されてもいいと思いますが、四角いモダニスティックなものがどんどん無くなっていってて、その中では、ドイツ気質のデザインが気に入りました。

―作品自体は、遠くから眺めるものですか?

原氏)フィールドレコーディングでやっぱり、地球でいろいろなところで雨が降っていたりするのは理想として頭では理解できますが、それを同時に感じることはできないじゃないですか。

外から眺めて、もやもやと遠くで鳴っているのを聴くも面白いですし、

歩き回れるようにしているので、音の森のようなものを感じたり、そこで通信し合っているというパターンが見えてきたり、いろいろあっていいかなと思います。

高谷氏)音は本当はその場で鳴っているじゃないですか。例えば雨の音だと、本当の音というのは、雨が地面やものにあたる音なわけで、それはその場所で鳴っているわけなので、雨の音をモノラルで鳴らして、複数のあちこちの場所で鳴らすと全体でザーッとなる。そちらの方が真実に近いような気はしますね。ステレオは疑似なので、人間の聴覚機能にフィットさせて、騙す。

―ステレオミックスする時に定位は人が意図的にやっていますもんね。

高谷氏)録音とか面白いなと思うのは、いろいろなマイクの設定があって、設定だけでも本当に変わるじゃないですか。「え、こんなに違うんだ。」と思って。嘘っぱちと言ったらあれですが、少しのことでこんなに変わる世界なんだから、自分の好きな方法を探さないといけないとも思いますし、でも、この程度のことなんだと思いますし。その辺はそんなことを思ったりします。耳もステレオですもんね。

―余談ですが、いろいろな分野でマルチチャンネルが開発され、実際放送の分野でも再現されています。

高谷氏)今度新しく作る作品は、もう少し考えていけば、マルチチャンネルとかでも作れるのかなと。そういうのは、さっきの話とは完全に逆で、騙しまくるというか(笑) マルチチャンネルで何かを作るというのは、また一つの考え方ですよね。それを僕たちは否定しているわけでは無くて。

「プレイバック」という作品では結構シンプルな、必然的な音の広がり方を考えていたのですが、

立体的な音響空間というか3次元的な音の広がりが必要なコンセプトが生まれてきたら、その作品にはマルチチャンネルシステムを使う可能性があるかもしれません。その時にはまた研究を始めて、その技術を勉強して、、みたいなことになると思います。

―そういうのも興味はあるのですね。

高谷氏)技術に興味があるというよりは、、自分たちのコンセプトに合えば勉強する。需要があればということです。

―非常に視覚的にも楽しい作品ですね。ターンテーブルが透明で光をあてて、制御された音と光がなんとも幻想的。カメラで撮りがいがあります。

なんかたき火を見ているみたいな。

原)いい音しますもんね。ぱちぱち。(笑)

―写真のアングルをすごく考えさせる。見ていて楽しいですね。飛行機乗っていて、夜景を見ているみたいな、奥深いな、という感じでした。

高谷氏)音や映像のテクニカル、プログラマーたちが集まって作っているので、たとえば僕はハードウェアの設計はできますが、レコードプレイヤーをコントロールするにはプログラマーがプログラムを作る、

じゃあレコードはどんなものにしよう、という持ち場持ち場の皆で、ああでもない、こうでもないと複雑な関係性が作る過程で現れてくるのかなと。シンプルなんですけど、いろいろな関係性の中で出来上がった作品なんです。

―皆さんはプロジェクトごとに集まるのですか?

高谷氏)そうですね。パフォーマンスのプロジェクトのメンバーと、インスタレーションのメンバーは全然違います。いつも同じメンバーでというわけでは無いですね。

ダムタイプはこれまでジャンル横断的な多様な活動をしてきたので、例えば、90年代には青山のスパイラルホールで公演して、夜にはクラブイベントをスパイラル1階でやったりとか。

パーティーには美術や演劇、パフォーマンス関係者のみならず、デザイナーだったり、ミュージシャン、ファッション関係など、あらゆるジャンルの方が来ていました。

そういう、普段はあまり接点のない人たちが出会う場所として、ダムタイプの公演だとそういう様々なジャンルの人たちが来てくれるのが面白かった。だから、そういう、色々な人に見てもらいたいなと思っています。

ーそうですよね。素晴らしいと思います。

高谷氏)だからその、美術が好きとかそれだけじゃなくて。

でも何かそこには、本当の意味での美術の良さというのは僕は好きだと思っていて信じているところはあるんですけど、そういういいところの何かがここに含まれていればいいなと思うので、色々なタイプの人に見てもらいたい。

初期の頃は、音と映像や光とダンスとかが同期するというのが面白いなと思って作っていましたが、何しろ当時は同期させるのがすごく大変だったので。

ビデオと音を同期させるのがめちゃくちゃ大変。

そんな同期が面白かった時代を経て、次は何か。

実際ある程度、コンピューターでいろんなこと出来ちゃうので、そしたら次は何が面白いのかなと思ってやっているという感じです。

あとは自然の動き、変化が面白い。そういう自然からの何かを作品に持ち込む手法として、フィールドレコーディングの音を入れるとか、人の言葉を入れるとか、作品の中に組み込もうとした時に、レコードプレイヤーとレコードとスピーカーっていうものが絶対必要な要素として選んだという感じです。

ーでは、全体の伝えたいメッセージはどんなものですか。

高谷氏)「Playback」の場合は、コミュニケーションの不確かさというのもあります。

飛行機から見た街に見えるというのは、そこでは絶対コミュニケーションが起こっているんですよね。でも遠くから見ると、チカチカしているだけで、本当のコミュニケーションかわからないけれどでも想像できる。そういう想像性が必要なのではないかなと思います。

人とどうやってコミュニケーションをとるか。新しい作品でもそうなんですが、インターネットとかそういうコミュニケーションのツールが便利になっているので、すぐに反応する。

反応するのはいいことなんですが、それがちゃんと実行されていないのですごく歪みを生んでいるような気もするんです。

それは発信している人と受け取っている人が同時で大量にあって、もしインターネットという世界を俯瞰して見ることができたら、すごく自由なコミュニケーションが行われているように思いますが、それは神のみぞ知る、インターネットという世界の中に含まれている自分は、自分が見たいものしか見えてない。検索したことしか見ていない。

その中でも、音楽というのは抽象的で今興味はありますけどね。映像はかなり具体的で、抽象的にしていくと光に近づいていくので、光と音というところなんですが、そこをどのように展開していくか。

ー映像も僕見ていましたが、記憶の中のものみたいなそういう感じがしましたね。

脳の中がフラッシュバックされて、多分実際に見ているものではなくて脳の中の映像ってああいう形なのかなと。夢みたいなもの?

高谷氏)「MEMORANDUM OR VOYAGE」(以下、「M.O.V」)は元々は「memorandum」、「OR」、「Voyage」という作品のタイトルで、「memorandum」は記憶をテーマにみんなでアイディアを出して作ったパフォーマンスです。

ーあのノイズが最高でしたね。面白いなあと思って。

高谷氏)池田(亮司)くんがもともとパフォーマンスのために作った音を、2014年に「M.O.V」というインスタレーション作品に仕上げる時に、フレームは池田くんが考えて原くんが音の構成とか作っていくという共同作業でした。

ーすごいですね、ほんとに。最初はパッと見たときにこれはなんなんだろうと思っていました。そこに出てくるものもノイジーなものもあって、でも実際はきれいなものばかり見ていても辛いな、という感覚があります。ノイズがあって成立しているような、人間ってそういうものなんだなと思いました。

高谷氏)以前(90年代に)ビデオ編集スタジオで「じゃあちょっと休憩しようか」と、オペレーターの人が編集機械を止めた時に、画面の映像がループみたいにバーっとノイズになって、これ面白いからこれ録画できる?と聞いたら、できると言われたので録画したりとかしていましたね。

なんかそういうのを思い出しましたね。ノイズを集めてました。

原氏)サイモン・フィッシャー・ターナーさんもそんな感じじゃないですね。カンカンカンと何かが何かに当たっている街のノイズでも録音していました。

高谷氏)オノセイゲンさんもそんな感じで、町中のいろいろなノイズを拾ってきて。

映像でノイズとなると抽象的なものになります。まあでも、ザーッと街を高速で撮っていくのも普通の映像でいうとノイズですよね。ひとつずつちゃんと認識できるということが映像の意味だとすると、早すぎて見えないというのはノイズですからね。

―とても奥深いお話が聞けて幸せです。

本当にありがとうございました。今後の活動に大いに期待しています。

「Playback」

プロジェクトメンバー: 高谷史郎、古舘健、濱哲史、原 摩利彦、白木良、高谷桜子

第11回目は

株式会社ミクシィ

サウンドライツグループ VOICEチーム

岡田 健太郎氏(Kentaro Okada)

<プロフィール>

ダムタイプ

1984-

ヴィジュアル・アート、建築、コンピューター・プログラム、音楽、映像、ダンス、デザインなど多様な分野の複数のアーティストによって構成されるグループである。1984年に京都で結成以来、集団による共同制作の可能性を探る独自の活動を続ける。

美術、演劇、ダンスといった既成のジャンルにとらわれない、あらゆる表現の形態を横断するその活動はプロジェクトごとに作品制作に参加するメンバーが変化するなど緩やかなコラボレーションによって、現代社会における様々な問題への言及をはらむ作品を制作し、多くの作品が世界中で上演されている。